土地にはさまざまな種類があることをご存じでしょうか。

現在、活用されていない土地をお持ちの方、これから土地の活用を考えている方は、より有効に土地を活用したいと考えていることでしょう。

土地は種類によっては、住宅が建てられない場所もあり、土地活用の方法を検討する前にその土地の「地目」や「用途地域」を把握しておく必要があります。

今回は、土地の種類にはどのようなものがあり、それぞれどんな活用法が検討できるのか、主要な土地の種類(地目と用途地域)に分類して解説します。

また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社の土地活用専門企業があなたの土地に合った活用方法や、収支計画を無料診断いたします。

「うちの土地はどんな活用ができる?」「いくら儲かるのか知りたい」という方はご活用ください。

どの地目なら建物が建てられる?

土地には23種類の地目がありますが、その中でも建物を建てられるのは「田・畑・宅地・山林・原野・雑種地」の6種類です。

このうち、「宅地・山林・原野・雑種地」の4つには建物を建設することができます。

また、「田・畑」も宅地に変更することで建物を建てられるようになります。

詳細については「土地には23種類の地目がある」「住宅を建築できる4つの地目 と田・畑の農地転用」をお読みください。

土地の地目はどうすれば調べられる?

土地の地目は、「登記簿」によって知ることができます。

「土地の地目(用途地域)の調べ方〜まずは登記簿を取り寄せる〜」に記されている方法で登記簿を入手した上で、「土地には23種類の地目がある」に記されている表と照らし合わせて地目を確認してみましょう。

地目は変えられるの?

地目は登記申請書へ申請することで変更することができます。

地目の変更申請先や費用、必要書類などについては「地目を変更する方法〜まずは法務局へ「登記申請書」を提出する〜」でご確認ください。

用途地域って何?

地目は「建物を建てられるかどうか」を左右しますが、「どんな建物を建てられるか」は「用途地域」に左右されます。

詳しくは「 用途地域についても理解しておこう」をご覧ください。

目次

1.土地には23種類の地目がある

土地の種類のことを地目と呼びますが、地目は法律上23種類に分けられています。

学校用地や鉄道用地、保安林など一般的な土地取引では目にすることのないものも多いため、一般的に目にすることの多い6つ程度(赤字で示したもの)を知っておけば十分でしょう。

| 地目コード | 地目 |

|---|---|

| 1 | 田 |

| 2 | 畑 |

| 3 | 宅地 |

| 4 | 塩田 |

| 5 | 鉱泉地 |

| 6 | 池沼 |

| 7 | 山林 |

| 8 | 牧場 |

| 9 | 原野 |

| 10 | 墓地 |

| 11 | 境内地 |

| 12 | 運河用地 |

| 13 | 水道用地 |

| 14 | 用悪水路 |

| 15 | ため池 |

| 16 | 堤 |

| 17 | 井溝 |

| 18 | 保安林 |

| 19 | 公衆用道路 |

| 20 | 公園 |

| 21 | 雑種地 |

| 22 | 学校用地 |

| 23 | 鉄道用地 |

1-1.活用に適した土地に適した土地種類と活用トレンド

宅地や田畑を例に、どのような活用方法が考えられるか見ていきましょう。

宅地は、比較的活用の自由度が高い地目です。 建築基準法をはじめとした法律の制約内において、さまざまな用途に利用できます。

住宅系では賃貸経営 が代表的で、立地に応じて単身者向けワンルームやファミリー向け物件を検討可能です。駅近の宅地ならマンション経営、住宅街なら戸建て賃貸などが考えられるでしょう。

商業系では店舗併用住宅やコンビニ、駐車場経営 などが挙げられます。ほかにも、そのエリアに住んでいる年代層次第では、高齢者施設や保育園などの需要があるかもしれません。土地を探している福祉施設の運営会社に対して土地を貸し出す方法も検討しましょう。

田畑はいずれも農地法の制約により、転用するには農業委員会の許可が必要 です。市街地近郊の田畑のように立地条件が良ければ、宅地転用して住宅開発や商業施設建設を行うなど、高収益での活用が可能です。

2.土地の地目(用途地域)の調べ方〜まずは登記簿を取り寄せる~

土地の地目は、登記簿や固定資産税納税通知書で確認できます。

2-1.登記簿での確認方法

登記簿謄本(現在は登記事項証明書)の「表題部」を確認することで、地目がわかります。各土地の地目は、すべて課税時期の現況によって判定されています。

なお、登記簿事項証明書の取得方法は以下の3通りです。

・法務局の窓口で申請

・「登記・供託オンライン申請システム」でオンライン申請

・郵送で申請

また、「登記情報提供サービス」を用いると、登記情報をインターネット上で確認できます。登記事項証明書とは異なり、証明文や公印などは付加されないものの、地目だけ知りたい際に便利なサービスです。

2-2. 固定資産税通知書での調べ方

毎年4~5月に自治体から送付される固定資産税通知書の「課税地目」という欄 を見れば、現在の地目を確認できます。

固定資産税通知書には「登記地目」と「課税地目」が記載されており、それぞれの違いは以下のとおりです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 登記地目 | 登記簿上の正式な地目 |

| 課税地目 | 実際の土地の使用状況に基づく地目 |

課税上は実際の使用状況によって評価されるため、固定資産税の計算には課税地目が使用されます。例えば、登記地目上は「田」でも、実際には駐車場や資材置き場などとして使用している場合、課税地目は「雑種地」となっている場合があります。

3.住宅を建築できる4つの地目と田・畑の農地転用

この章では土地の種類のうち、住宅を建築できる4つの地目(宅地、山林、原野、雑種地)について説明していきます。

また田と畑については、転用が可能であれば住宅を建てることが可能です。

あわせて解説いたします。

3-1.宅地

宅地は住宅や店舗など建物を建てることのできる地目です。そのため、土地を買い求める場合は地目が「宅地」となっているものを購入することが多いでしょう。

宅地以外の地目の土地を購入する場合でも、基本的には購入後、宅地に変更して建物を建てることになります。

ただし地目が宅地であっても、用途地域や建ぺい率、容積率次第では建てたいものが建てられないこともあるため、注意が必要です。

3-2.山林・原野・雑種地

山林・原野・雑種地はいずれも、宅地に転用せず建物を建てることができます。

- 山林

- 竹木の生育する土地に指定されている地目で、一見して宅地でも、山際の土地などはこの地目に指定されていることがあります。

- 原野

- 雑草やかん木(人の背丈ほどの低い木)などの生育する土地に指定される地目で、農地としての利用に適さないことなどを理由に、人の手が加えられず放置された土地が該当します。

- 雑種地

- その他のいずれの地目にもあてはまらない土地に指定される地目で、例えば駐車場や野球場、ゴルフ場、飛行場などが多いです。

冒頭で、これらの土地は建物を建てられる土地だとお話ししましたが、中には「地目以外の理由」により建物が建てられないケースもあります。

例えば山林の場合は山際の土地が指定されていることが多いでしょう。

ここが土砂災害警戒区域に指定されているなど、地目以外の要因により建物が建てられないことも多い点に注意が必要です。

なお、地目が山林や原野、雑種地のままでも建物を建てることはできますが、銀行から融資を受けて建てるような場合は、宅地に変更する必要があります。

また山林や原野、雑種地の場合、宅地より固定資産税が安くなりますが、固定資産税は登記とは関係なく、役所の職員が実態を見て宅地として課税するのが一般的です。

3-3.そのままだと住宅を建築できないが重要な地目(田・畑)

そのままの地目では農地法の制限がかかり住宅を建築できませんが、宅地に転用できれば住宅を建てられる地目として、田や畑があります。

田は用水を利用して耕作する土地、畑は用水を利用しないで耕作する土地のことです。

農地と呼ばれる土地における地目の多くは田や畑となっており、要件を満たせば農地から宅地への「農地転用」が可能となります。

具体的には、生産性の高い広大な第1種農地、鉄道の駅が500メートル以内にあるなど市街地化が見込まれる第2種農地、鉄道の駅が300メートル以内にあるなどの条件を満たす第3種農地のうち、第2種や第3種は農地転用できる可能性があります。

しかし、農業振興地域に指定されている土地は農地転用の許可が下りないなど、場合によっては宅地転用が認められないケースもあるため、注意が必要となります。

4.地目を変更する方法〜まずは法務局へ「登記申請書」を提出する~

地目の種類によっては、法務局へ届出をすることによって、地目を変更することができます。

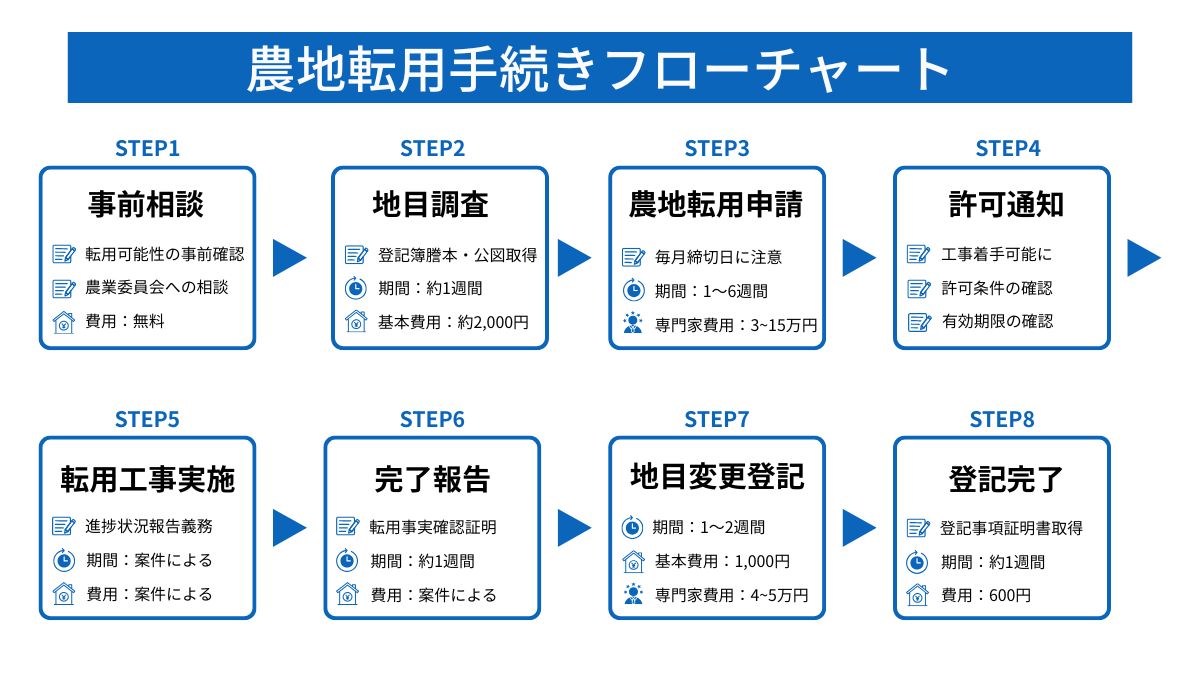

例えば、地目が田や畑などの農地の場合は、まず農業委員会での農地転用許可を取得し、実際に転用工事を完了させた後に、法務局で地目変更登記を行うことで宅地として建物を建てることができるようになります。

地目変更するにはどのような手続きが必要かなどを詳しく見ていきましょう。

4-1.地目の変更方法

土地は面積や地目などの情報が登記されており、法務局で閲覧できるようになっています。

この地目を変更するには、法務局で地目を変更するための登記申請書を提出する必要があります。

以下に、地目の変更申請先や費用、必要書類などを解説していきます。

(1)地目の変更申請先

土地の地目を変更するには、その土地を管轄している法務局に対して、登記申請書等の必要書類を提出する必要があります。これは、登記申請書を提出すると、法務局の職員が実際に現地を見る必要があるからです。

地目変更は自分で申請することもできますが、書類の準備など専門的な知識が必要なことも多く、煩雑です。

費用はかかりますが、土地家屋調査士に依頼すれば代理で申請してくれるため、利用を検討してみるとよいでしょう。

土地家屋調査士に依頼した場合は一般的に、地目変更の申請書を提出しても、法務局が現地を見にくることはありません。

これは、土地家屋調査士であれば法務局と同程度に登記の専門家であると見なされ、わざわざ見に行く必要はないと判断されるからです。

(2)地目変更の費用

不動産を売買したときの所有権移転登記など、登記の際には登録免許税がかかるのが一般的ですが、地目変更の場合は不要です。

ただし、土地家屋調査士に登記を依頼する場合は、報酬を支払う必要があります。

地目変更の報酬の相場は、依頼する土地家屋調査士や地目変更の内容にもよりますが、1筆あたり5万円程度とされています。

加えて、2筆目以降は1筆2~3万円となるなど、まとめて依頼することで安くなるのが一般的です。

農地転用の場合は事前に行政書士による農地転用手続きが必要で、届出で3~5万円、許可申請で7~15万円程度の別途費用がかかります。そのため、農地の地目変更では合計で8~20万円程度の費用を見込んでおくとよいでしょう。

(3)地目変更登記の必要書類

地目変更登記を行う際は、いくつかの必要書類を準備する必要があります。

まず、必ず必要となるのが以下の2つの書類です。

- 登記申請書

- 土地の案内図

土地の案内図については、地図情報を提供している会社のページから地図をダウンロードするなどして、所在地を示したものを用意すればよいだけです。

これに加え、登記申請の内容によって必要書類が増えていきます。

例えば、登記簿には土地の所有者の住所が記載されますが、それが実際の住所と異なっている場合は、併せてその変更申請をする必要があります。そのために所有者の住民票などが必要となります。

その他、土地が田や畑などの農地の場合、非農地証明や農地転用許可のための書類が必要となります。

4-2.農地の地目変更

農地を宅地にするなど、農地以外の地目に変更する場合は農地法が絡んできます。そのため、通常の地目変更より手続きが煩雑です。

農地を地目変更する場合は農業委員会の許可が必要となるなど、手続きが複雑になるため、基本的には専門家に依頼するようにしてください。

農地を農地以外の地目に変更することを農地転用と呼び、この手続きは行政書士の仕事となります。

土地家屋調査士に相談すると、行政書士を紹介してくれることもあるでしょう。土地家屋調査士と行政書士のダブルライセンスを持っている場合もあります。

農地から宅地への転用は、以下のような流れで進行します。特に重要なのは、農地転用許可の取得と実際の工事完了が、地目変更登記の前提条件となることです。

このように、農地転用は単純な地目変更とは異なり、複数の段階を経る必要があります。全体の期間は3~6か月程度を見込んでおくとよいでしょう。

5.地目だけじゃない!土地の価値を左右する3つの重要ポイント

土地の価値を決める要素は、地目だけではありません。同じ宅地でも、形状や接道状況、災害リスクによって大きく価値が変わります。

5-1.:土地の「形状」と「接道」が生む活用制限

土地の形状は、土地活用の自由度を大きく左右します。正方形や長方形などの整形地は建物の設計自由度が高く、建ぺい率や容積率を最大限活用できるため、価値が高いと評価されます。

一方で、三角形や台形などの不整形地では有効活用面積が減少します。建物配置をはじめ、さまざまな制約が生まれるため、買い手から敬遠されてしまい、価値が下がりやすいのです。

接道(土地が接している道路)や間口(道路に面する土地の長さ)も、土地の価値に影響を与えます。間口が広い土地は建物の配置自由度が高く、駐車場の確保も容易なため、高く評価される傾向にあります。

なお、建築基準法では「接道義務」が定められており、土地が道路に2メートル以上接していなければなりません。接道義務を満たしていない土地は、建物の新築・増築・改築のための建築確認が下りないため、価値が下がります。

5-2:土地の「評価額」の種類と調べ方

土地の評価額には、以下の4種類があります。

| 種類 | 特徴 | 検索方法 |

|---|---|---|

| 公示価格 | 一般的な土地取引の指標で、国土交通省が毎年3月に発表する。時価の100%水準 | 国土交通省の「土地総合情報システム」 |

| 基準地価 | 公示価格を補完する役割があり、都道府県が9月に発表する。時価の100%水準 | 国土交通省の「土地総合情報システム」 |

| 相続税路線価 | 相続税や贈与税の算定基準で、国税庁が設定する。公示価格の約80%水準 | 国税庁の「路線価図・評価倍率表」 |

| 固定資産税評価額 | 固定資産税の算定に使用する基準で、市町村が設定する。公示価格の約70%水準 | ・固定資産税の課税明細書 ・市区町村の固定資産課税台帳 |

実際の不動産取引では、売主と買主が交渉を経て、取引価格を決定します。個別の事情も関わってくるため、必ずしも公示価格や基準地価に近い価格で制約するとは限りません。

一般的には、公示価格をベースにした上で、立地条件や需給バランスなどを総合的に判断して価格を決定します。

5-3:ハザードマップで確認する「地形」のリスク

土地によっては、自然災害のリスクも加味する必要があります。リスクが大きい土地は一般的に敬遠されやすいため、土地の価値にも影響します。

なお、その土地にどのような自然災害リスクがあるかを調べる方法は、以下のとおりです。

| ハザードマップの種類 | 調査できる内容 |

|---|---|

| 洪水ハザードマップ | 河川の氾濫により浸水が想定される区域と浸水深 |

| 地震ハザードマップ | 地盤の揺れやすさや液状化の可能性がある範囲 |

| 津波ハザードマップ | 津波による浸水想定区域 |

| 高潮ハザードマップ | 高潮により沿岸部が浸水する想定範囲 |

| 内水ハザードマップ | 雨水が道路や家屋に浸水する内水被害の想定範囲 |

| 火山ハザードマップ | 火山噴火による被害(噴火・火砕流・溶岩流など)の想定範囲 |

| 土砂災害ハザードマップ | 豪雨や地震による土砂災害の危険性がある想定範囲 |

ハザードマップの詳細は、各市町村のホームページや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で確認できます。

6.用途地域についても理解しておこう

土地は地目を宅地に変更すれば建物を建てることが可能となりますが、地目以外にも建築基準法や都市計画法の制限を受けることがあります。

中でも、都市計画法の地域地区のひとつである用途地域が何に指定されるかによって、建てられる建物の種類が異なります。

用途地域は13種類ありますが、以下の3つに分けて、説明します。

- 住居系用途地域

- 商業系用途地域

- 工業系用途地域

6-1.住居系用途地域の特徴

住居系用途地域には、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の8種類が該当します。

基本的に住宅を建てるのに適したエリアに指定されている用途地域で土地活用を考えるのであれば、賃貸アパート・マンションや戸建て賃貸、駐車場にするのがおすすめです。

アパートやマンションでの活用を考える場合、低層住居専用地域では建物の高さを10メートル以下にしなければならず建物の面積が限定されてしまう点に注意が必要です。

住居系用途地域では、事務所や店舗だとそもそも需要が限られることが多い点や、面積に制限を受けることもある点から、慎重に進める必要があるでしょう。

6-2.商業系・工業系用途地域

近隣商業地域と商業地域の2つが商業系の用途地域に該当します。

用途地域としては住宅や商業施設、工場など幅広くさまざまな建物を建てられるのが特徴です。

繁華街などは商業地に指定されることが一般的であるため、土地活用としてはオフィスや店舗にすることが見込めます。

また商業系用途地域は、容積率が高く設定されることが一般的で、高層階のマンションを建てれば高い収益が期待できます。

準工業地域と工業地域、工業専用地域の3つの用途地域が工業系に該当します。

商業系用途地域に次いで幅広くさまざまな建物を建てることができます。

工業専用地域は工場などの建つエリアに指定される用途地域のため、住宅を建てることは禁止されています。

工業専用地域以外の準工業地域と工業地域であれば、工場や倉庫といった活用法の他、アパート・マンションの活用も検討できます。

6-3.用途地域で「思ったより制限された」事例

用途地域によっては、建物の高さについて制限が設けられています。

たとえば、第一種低層住居専用地域では、建築できる高さは10mまたは12mまでです(自治体によって異なる)。また、さらに北側斜線制限により、隣地境界から一定の角度で高さが制限されます。

これらの制限が影響し、「3階建ての戸建てを建てようと思っていたが、2階建てしか建てられなかった」というケースは少なくありません。用途地域の制限を詳細に確認しないと、想定通りの土地活用ができない可能性があるため、注意が必要です。

ほかにも、「カフェ併設住宅を建てようと思っていたが、住宅しか建てられなかった」というケースもあります。第一種低層住居専用地域では、店舗の床面積は「50平米以下かつ住宅部分の床面積の2分の1未満」という制限があるためです。

用途地域の制限は、建物の高さや用途など多岐にわたります。想定している建物を建築できるかどうか、事前に調査しましょう。

7.土地の種類や効果的な土地活用は専門家に相談しよう

土地の活用を考える際は、まずその土地がどのような地目・用途地域となっており、どのような方法で活用できるかを知ることが大切です。

とはいえ、本当に大切なのはその先のことで、「その土地の立地や環境でどう活用すればより高い収益を得られるか」を考えなければなりません。

8.土地活用会社の選び方と安心ポイント

土地の地目を調べたら、次のステップはうまく土地を活用するための方法を考えることです。

オーナー自身で情報を集めてプランを練っていく上で、土地活用の専門家からも知見を集めることをおすすめします。

将来的に建物を建てることも視野に入れて、土地活用会社からさまざまなアドバイスを提供してもらうとよいでしょう。

以下、「安心して相談できる土地活用会社」を選ぶために必要不可欠なポイントについてお伝えします。

8-1.土地活用会社の経営プランの比較

多くのオーナーは物件を建築するタイミングで、建築にかかる費用や工法、出来上がる物件などのことばかりを気にかけがちですが、出来上がった後の収益を左右する要素として「完成前・完成後の経営プラン」も非常に重要です。

各メーカーが提示しているランニングコストや収支計画をチェックすることによって「より具体的で現実性が高い計画」を掲げている会社を選ぶことが重要です。

(各社ごとに、意外なほど内容の差があるのがお分かりいただけるはずです)

「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」では、収益性までしっかり考えて提案をしてくれる土地活用に強い会社を選んで複数ご紹介できます。複数の土地活用会社の経営プランを一括請求することができますのでご活用ください。

8-2.得意とする土地活用のジャンル

土地活用会社にはそれぞれ得意な土地活用のジャンルがあります。

会社によっては、「トランクルームの運営ならお任せください!」といったように、特定のジャンルの土地活用に特化した会社もあります。

初めて土地活用にチャレンジするのであれば、さまざまな選択肢の中から最も適した活用方法を選んでもらうためにも、特定のジャンルに特化した会社ではなく、いくつかのジャンルを取り扱っている会社に相談するのがベストかもしれません。

8-3.評判・口コミ

土地活用会社の評判や口コミについては、インターネットを活用することによって業者の立場から独立した中立な意見を拾うことができます。

特に近年では、通常のGoogle検索の他に、SNS上で情報を探すことによって「生のユーザーの声」を見つけやすくなっているので、ぜひご活用ください。

8-4.問い合わせへの対応

問い合わせへの応対が手厚い会社であれば、実際に契約を結んだ後のフォローの質にも期待できるでしょう。

気になる土地活用会社があれば、事前にメールで相談してみて、担当者がどれぐらい丁寧に応対してくれるかを確かめるのも一手です。

まずは「HOME4U(ホームフォーユー) オーナーズ」を活用し、土地活用のノウハウが豊富な会社を選びましょう。そして、疑問点や気になる点について個別に質問してみることをおすすめします。

土地の地目・用途の調べ方以外にも、多くのオーナーの方々が知りたがっている土地活用関連の情報について『土地・不動産を相続される方、経営をされる方向けの、土地活用法を検討するための記事一覧』にまとめています。

土地活用の疑問を解決し、不安のない不動産経営への一歩を踏み出すための第一歩としてお役立てください。

9.地目変更のポイントとよくある質問

最後に、地目変更に関するよくある質問と、その回答を紹介します。

Q.地目変更の場合どのような特典がありますか?

地目を変更する最大のメリットは、建築の自由度が上がることと、それに伴う資産価値の向上です。

農地や山林などから宅地に変更することで、住宅や商業の建築が可能になり、土地の活用の自由度が向上します。

また、宅地は他の地目と比較して市場価値が高く評価されるため、売却時の価格向上や担保価値の増加も期待できます。ただし、宅地になると固定資産税は上昇するため、税負担増加の側面も考慮しましょう。

Q.地目を変更する場合、何か書類が必要で、手続きの流れはどうなっていますか?

地目変更の手続きは登記申請書と土地の案内図を基本として、法務局への申請が基本的な流れです。

書類は「登記申請書」と「土地の案内図」が必須であり、所有者の住所が登記と異なる場合は住民票も必要です。

農地の場合は、農業委員会の許可書類が追加で求められます。自分での申請も可能ですが、土地家屋調査士に依頼すれば、専門的な書類作成と現地確認が行われるため確実です。

登録免許税の納付は不要ですが、専門家依頼時は1筆あたり5万円程度の報酬が発生します。

Q.自分の土地の地目(土地の種類)を調べるには、どんな方法や書類を使えばいいですか?

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の「表題部」、または固定資産税通知書の「登記地目」欄で確認できます。

確実な方法は法務局で登記事項証明書を取得し、「表題部」の地目欄を確認することです。法務局の窓口・オンライン申請・郵送のいずれかで取得できます。

毎年4~5月に送付される固定資産税通知書の明細書で、「登記地目」と「課税地目」を確認する方法もあります。また、登記情報提供サービスを利用し、インターネットで手軽に確認することも可能です。

Q.農地転用にはどのくらいの期間がかかりますか?

農地転用の種類により異なりますが、市街化区域内の届出の場合は1~2週間、市街化調整区域での許可申請の場合は6週間程度が目安です。

ただし、農業振興地域からの除外が必要な場合は、さらに3~6か月の期間を要します。実際の転用工事期間も含めて、全体で3~12か月程度見込んでおくとよいでしょう。

関連キーワード

関連記事

-

- 2025.01.24

- 費用

-

- 2025.03.31

- ノウハウ

-

【プロが厳選】空き地の活用方法おすすめ10選!メリット・デメリットも解説

- 2025.01.22

- 空き地